Desfiles catalogados em playlists, ano a ano, em um único lugar, pra você ver a hora que quiser.

As seis vezes que a Viradouro me fez chorar — e o presente que ela deu ao Carnaval

A Viradouro nos lembrou por que a gente volta todo ano. Por que a gente perde o sono, a voz e — em noites como essa — qualquer tentativa de manter os olhos secos.

CRÔNICA

Igor Schulenburg

2/17/2026

Eu não chorei uma vez. Chorei seis.

E não foi choro de tristeza, não. Foi daquele tipo que a gente não controla, que nasce de um lugar que poucas vezes é "acessado", e que só aparece quando alguma coisa verdadeira acontece diante dos meus olhos. A Viradouro fez isso comigo na madrugada de segunda terça, nesse carnaval. E eu tenho certeza que não fui o único.

A primeira vez foi logo no começo. Na comissão de frente, quando aquele menino — moleque do Estácio, cria do morro, filho do samba — foi encoberto pelos malandros e, no lugar dele, surgiu o próprio Ciça. Não um ator. Não uma representação. Ele. Moacyr da Silva Pinto, de carne, osso e tambor. Ali, naquele instante, o tempo fez uma curva. O menino que um dia ouviu o primeiro surdo virou o mestre que é história viva do Carnaval. E a Sapucaí inteira entendeu que aquilo não era encenação — era verdade acontecendo ao vivo.

A segunda vez veio logo em seguida, no tripé da comissão. Quando Ciça subiu no apito — aquele elemento cenográfico que se transformou no arco da Praça da Apoteose — e foi erguido bem alto, com serpentinas explodindo em vermelho e branco sobre as arquibancadas. Eu pensei: é isso que o Carnaval deveria ser sempre. Um homem que dedicou 55 anos da vida ao tambor sendo elevado — literalmente — por aquilo que ele ajudou a construir. Não depois de morrer. Agora. Em vida. Com saúde. Com o apito no peito.

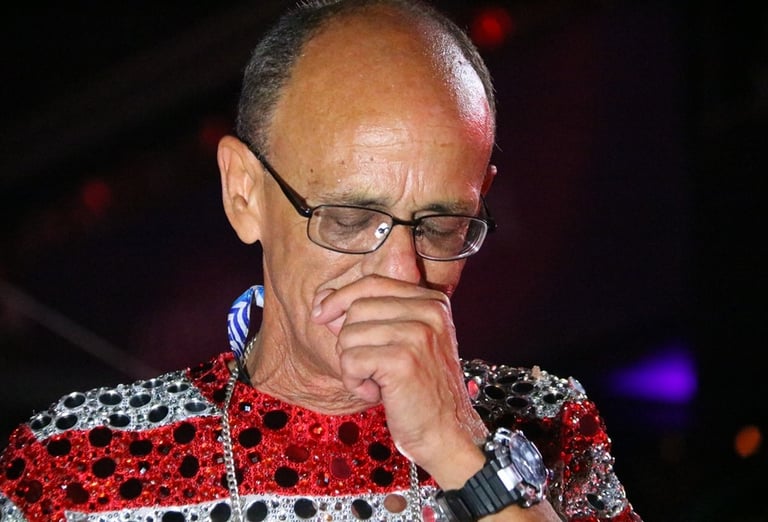

A terceira vez foi no tripé "Jogada de Mestre", quando vi Paulo Barros. uma reintepretação de um carro alegórico memorável, que representava de um tabuleiro de xadrez, no enredo “A Viradouro Vira o Jogo”, de 2007. O homem que em 2007 teve a loucura genial de colocar uma bateria inteira em cima de um carro alegórico — e mudou o Carnaval para sempre — estava ali, chorando. Não de saudade. De gratidão. De ver que aquela ideia, que nasceu da parceria com Ciça, não morreu num desfile. Virou história. E agora estava sendo recontada, com o autor presente, aplaudido, emocionado. Ver Paulo Barros chorar é ver o Carnaval reconhecendo os seus gênios enquanto eles ainda podem sentir o abraço. E sim, Paulo Barros pode ter falado demais em certo momento, mas tem um legado que ninguém pode negar.

A quarta vez foi quando passou o carro com os mestres de bateria. Mestres de outras escolas, intérpretes, gente que normalmente está em outra coirmã, reunida ali para dizer: Ciça, você é nosso. Não é só da Viradouro. É do Carnaval. É da batucada. É de todos nós que já sentimos o chão tremer debaixo de um surdo de primeira. E o que estavam Claudinho e Selminha Sorriso? Trinta anos de Beija-Flor, trinta anos defendendo o mesmo pavilhão azul e branco — desfilando como destaques na Viradouro. Ali estavam dois ícones da coirmã dizendo, com a presença, que o respeito entre quem faz a festa é maior que qualquer bandeira. Isso, pra mim, é o que o samba tem de mais bonito.

E por falar em reverência: a ala que homenageou Luma de Oliveira foi muito legal. Setenta passistas relembrando o visual icônico que ela usou em 2003, quando reinava à frente da bateria de Ciça. Luma, que foi convidada para ser rainha novamente e recusou — porque queria que a luz fosse toda do mestre — estava na Sapucaí assistindo, e se emocionou ao se ver ali, multiplicada em setenta corpos sambando.

E Wander Pires. Preciso falar do Wander Pires. Impecável no carro de som, com a musicalidade, técnica e entregas habitiuais. Em vários momentos, ele simplesmente soltou o samba pro público, deixou a Sapucaí cantar sozinha. Quando voltava, voltava com tudo. O samba rendeu MUITO mais do que nos ensaios, explodiu desde os primeiros versos, e no refrão — "Se eu for morrer de amor, que seja no samba" — a avenida inteira virou um coro só. Wander não cantou um samba. Ele regeu uma multidão.

A quinta vez — e essa eu nem tentei segurar — foi a bateria. Ela inteira subindo no último carro. Aquele coração gigante pulsando na frente da alegoria, iluminando uma caveira (Ciça, o Mestre Caveira) a cada batida. Ciça no topo. Juliana Paes ao lado, chorando, cantando. E embaixo, ao redor, acima — o samba ecoando de todos os setores. Bateria é minha paixão dentro de uma escola de samba. É o coração que faz tudo funcionar, o pulso que dá vida ao cortejo. Vê-la ali, nas alturas, tocando pro mestre que a moldou, com a paradinha final e os surdos simulando o batimento cardíaco...

A sexta vez foi quando percebi tudo junto. Que não eram momentos isolados. Que o desfile inteiro era uma única declaração de amor — ao mestre, ao samba, a quem faz o espetáculo acontecer. E que eu estava chorando não por um carro ou uma ala, mas pelo que tudo aquilo significava junto. O que a Viradouro fez na madrugada desta terça não foi só um desfile. Foi um presente. Um presente ao Carnaval, a quem faz o Carnaval, e a quem acredita que essa festa é maior do que qualquer nota de jurado.

Homenagear em vida. Erguer quem merece ser erguido. Lembrar quem abriu caminho. Soltar o samba pro povo cantar. Chorar junto. Cantar junto. A Viradouro nos lembrou por que a gente volta todo ano. Por que a gente perde o sono, a voz e — em noites como essa — qualquer tentativa de manter os olhos secos.

Pra cima, Ciça. Pra cima, sempre.

Fotos: Site Carnavalesco